Por: Ana María Garduño.

La historia de los imperios siempre se escribe sin virtud, sin trabajo duro, y sin innovación moral. Se escribe con el despojo, utilizando discursos manipulados por la pedagogía de la mentira. Al Igual que España construyó su riqueza sobre las entrañas de nuestra nación, Estados Unidos se hizo grande por ladrón: crecieron tan rápido que sus fronteras limitaban su progreso y así empezó la mentira de nuevo, cuando el presidente Polk, alegó que los mexicanos “habían derramado sangre en territorio estadounidense” por medio de esta mentira encontró la justificación para declararnos la guerra. Este presidente ladronzuelo, es uno de los mayores saqueadores en la historia de América. Obtuvo lo que quería: una excusa para la guerra con México. De inmediato aprovechó la oportunidad. Al fin había logrado crear el conflicto clave en la historia de Estados Unidos: la guerra Mexicano-Estadounidense de 1846 a 1848. Polk expandió el territorio desde el Atlántico hasta el Pacífico, sin importar el costo humano o la legitimidad histórica.

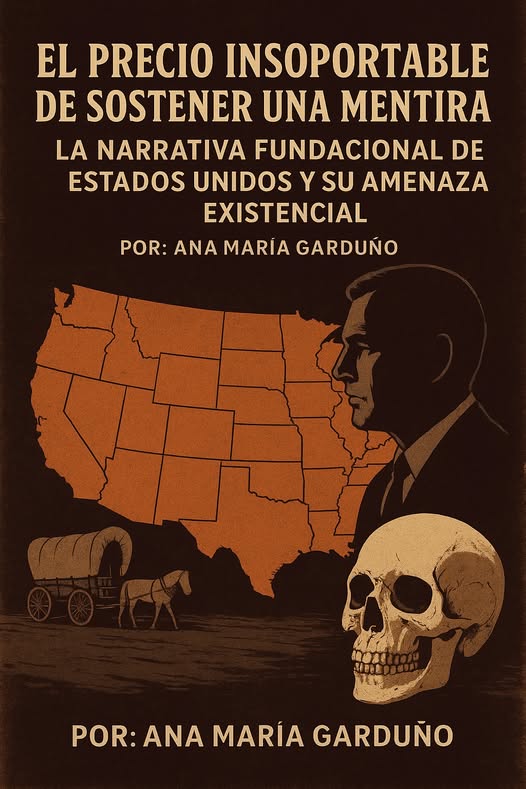

El robo material no fue el golpe definitivo. El arma más poderosa siempre ha sido el discurso. Primero te difaman. Luego “legalizan” la mentira. Después la enseñan como verdad histórica. Finalmente, convierten esa mentira en un arma política que atraviesa generaciones. Ya mediáticamente controlado el discurso de la mentira, lo cimentaron con los mecanismos silenciosos del poder: los libros de texto, las universidades, las editoriales, los medios, la moral pública, la idea de nación. La mayoría de las personas, incluso las más cultas, terminan creyendo que “la realidad siempre fue así”. No cuestionan porque la mentira se presenta como objetividad natural, como destino inevitable. Así han logrado que, en México, generaciones y generaciones, acepten como normal la narrativa de que México cedió a los Estados Unidos más de la mitad de su territorio: aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming y Oregon. Su primer gran robo del siglo americano.

Así fue como estos pillos agrandaron su territorio: gracias al oro de California activaron su economía, financiaron bancos, otorgaron créditos, fortalecieron su industria y levantaron la infraestructura que sostendría su expansión. Con ese oro construyeron el primer ferrocarril transcontinental, la columna vertebral del naciente capitalismo estadounidense. A la par, explotaron sin límite la plata, las tierras agrícolas fértiles, los ríos, los puertos, los bosques y corredores comerciales enteros. Y, por supuesto, la joya de la corona: Texas, con su petróleo inagotable y sus riquezas estratégicas. Con esos grandes filones de oro, crearon su obra de ingeniería: selló la creación de una red de transporte mecanizada que transformó para siempre la economía y la demografía del Oeste. Hizo obsoletas las caravanas del viejo oeste, aceleró la colonización blanca y profundizó la destrucción de los pueblos originarios de esas regiones. Ese es el verdadero rostro del progreso que ellos veneran y que el mundo aprendió a aceptar sin cuestionar.

Esa es la historia que nunca enseñan y que casi nadie se atreve a pronunciar: que la narrativa fundacional de Estados Unidos está cimentada en el despojo y en la mentira mediática convertida en verdad histórica. Un diseño geopolítico que instaló dependencia, violencia inducida y manipulación sistemática como si fueran condiciones naturales del continente. La mentira funciona mientras nadie la desafía; se sostiene mientras el silencio siga siendo la base del edificio. Estados Unidos no se convirtió en potencia mundial por virtud moral. Ni por trabajo duro. Ni por “meritocracia”. Se convirtió en potencia porque se apropió de territorios inmensos que no le pertenecían, sin ellos, jamás se hubiera convertido en lo que llegó a ser. Estados Unidos también construyó su narrativa heroica para alimentar el sentimiento de grandeza en sus soldados, mantener unido al país, darle coherencia cultural y legitimar su hegemonía militar, económica y simbólica. Perder esa narrativa sería una catástrofe existencial, mucho más peligrosa que cualquier ejército invasor, porque sin ella se derrumba el mito que les otorga el supuesto derecho de gobernar lo que no es suyo. Por eso están dispuestos a todo: manipular, silenciar, deformar, incluso restringir libertades dentro de su propio territorio para conservar su ficción nacional.

Hoy, el gobierno norteamericano al saber que Europa, Canadá, y muchos otros países, comienzan a distanciarse y ya no respaldan con el mismo entusiasmo su política exterior, Washington recurre a medidas desesperadas: eliminar empleos para empujar a su propia población hacia el reclutamiento militar, justo cuando atraviesan la peor crisis de enlistamiento en medio siglo. El miedo es profundo y real: perder el relato es perder el país. Trump está llevando esa lógica al extremo, su administración ha eliminado miles de empleos no por razones económicas, lo hace por una estrategia basada en el pánico: el ejército estadounidense vive su nivel de reclutamiento más bajo de las últimas décadas, y muchos soldados están renunciando ante las ilegalidades que se les pide cometer. Sin tropa suficiente, el gobierno presiona a los ciudadanos quitándoles el empleo y sus alternativas laborales para que el ejército sea la única salida laboral posible. Saben que tienen una bomba de tiempo entre las manos, y su única reacción es endurecer el control antes de que estalle.

Tienen miedo a que los ciudadanos que habitan estos estados, robados bajo coerción, tomen en sus manos el voto. Ese es su verdadero talón de Aquiles: la autodeterminación de los pueblos. El derecho internacional contemporáneo es claro y contundente: las poblaciones históricas tienen un derecho inalienable a decidir su estatus político. Y en los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming y Oregon, viven millones de personas con raíces e identidad cultural mexicana. Son comunidades que existían ahí mucho antes de que existiera Estados Unidos. Son pueblos con memoria, con territorio, con historia, con raíces que ningún tratado firmado bajo amenaza puede borrar.

Si México planteara oficialmente, con la fuerza moral que el derecho internacional le confiere: estas comunidades podrían ejercer su derecho a ser consultadas sobre quién debe gobernar esas tierras hoy, y la narrativa estadounidense implosionaría en segundos. Porque entonces surgiría la pregunta que más temen, la que podría deshacer el mito fundacional al que están aferrados:

¿Cuál es la legitimidad jurídica, histórica y moral de un país construido sobre tratados obsoletos, fronteras impuestas y territorios arrebatados por la fuerza?

Y la respuesta, mis queridos lectores…

la respuesta abriría la grieta que ellos llevan siglos intentando ocultar:

que la verdadera bomba política no está en México, está bajo sus propios pies.